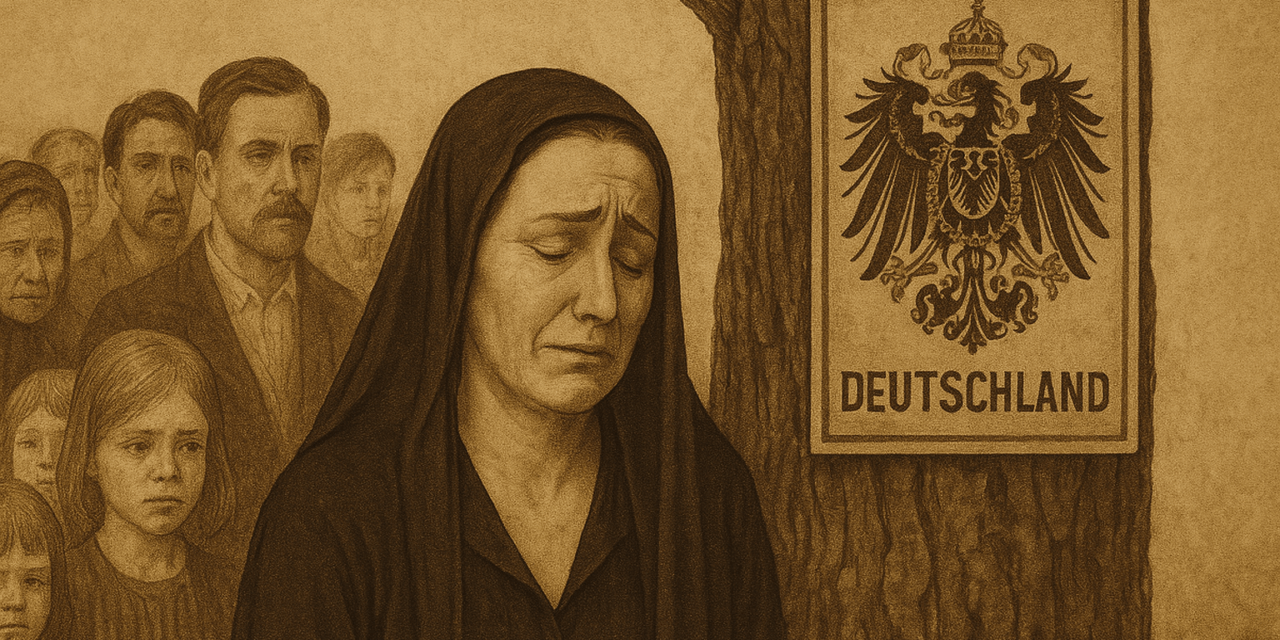

Der Wille des Volkes und seine Missachtung

Am 11. Juli 1920 fand in Teilen Ost- und Westpreußens ein bedeutsamer Akt demokratischer Selbstbestimmung statt: Die Bevölkerung in den südlichen Kreisen Ostpreußens sowie in einigen westpreußischen Gebieten war aufgerufen, im Rahmen einer von den Alliierten organisierten Volksabstimmung über ihre nationale Zugehörigkeit zu entscheiden. Die Frage war von weitreichender Tragweite: Sollte die Heimat weiterhin Teil des Deutschen Reiches bleiben – oder künftig zum neu geschaffenen polnischen Staat gehören?

Das Ergebnis war eindeutig. In Ostpreußen stimmten rund 97,9 % der Wähler für den Verbleib bei Deutschland, in den westpreußischen Abstimmungsgebieten waren es ebenfalls klare Mehrheiten zugunsten Deutschlands. Dieses eindeutige Votum war ein Ausdruck tief empfundener Zugehörigkeit und ein klares Signal gegen die im Versailler Vertrag verfügte territoriale Neuordnung, die vielfach als ungerecht empfunden wurde.

Doch trotz der klaren Abstimmung kam es im Anschluss zu Maßnahmen, die den erklärten Willen der Bevölkerung teilweise konterkarierten. Vor allem die Umsetzung der Grenzziehungen – etwa in Teilen des südlichen Ostpreußens (insbesondere im Kreis Neidenburg) – führte dazu, dass Ortschaften, deren Bevölkerung mehrheitlich für Deutschland votiert hatte, dennoch Polen zugeschlagen wurden. Auch kam es in den Wochen und Monaten nach der Abstimmung zu Einschüchterungen, Zwangsausweisungen und Repressalien gegen deutschsprachige Einwohner, insbesondere in den an Polen übergegangenen Gebieten. Solche Vorgänge widersprachen nicht nur dem Geist der Abstimmung, sondern verstießen auch gegen die völkerrechtlichen Bestimmungen, die die Unversehrtheit der Abstimmungsgebiete und die Achtung des Volkswillens garantieren sollten.

Diese Missachtung demokratischer Entscheidungen stellt ein unrühmliches Kapitel der Nachkriegsordnung dar. Sie zeigt, wie politische Interessen und machtstrategische Erwägungen selbst eindeutige Volksentscheide untergraben konnten. Der Fall der Volksabstimmungen in Ost- und Westpreußen mahnt daher bis heute: Die Stimme der Bevölkerung ist nicht beliebig interpretierbar – sie ist zu achten und umzusetzen.

105 Jahre später bleibt festzuhalten: Die Menschen in Ost- und Westpreußen haben damals mit bemerkenswerter Klarheit gesprochen. Wer sich später über ihre Entscheidung hinwegsetzte, handelte nicht nur moralisch verwerflich, sondern vielfach auch rechtswidrig – gemessen an den Regeln und Zusagen, die der Abstimmung zugrunde lagen.