Wie ein Tweet zum politischen Skandal erklärt wird

In der deutschen Medienlandschaft ist ein bemerkenswerter Mechanismus zu beobachten: Aus einem kurzen, persönlich gehaltenen Social-Media-Post wird rasch ein politischer Eklat konstruiert – besonders dann, wenn er aus den Reihen der AfD stammt.

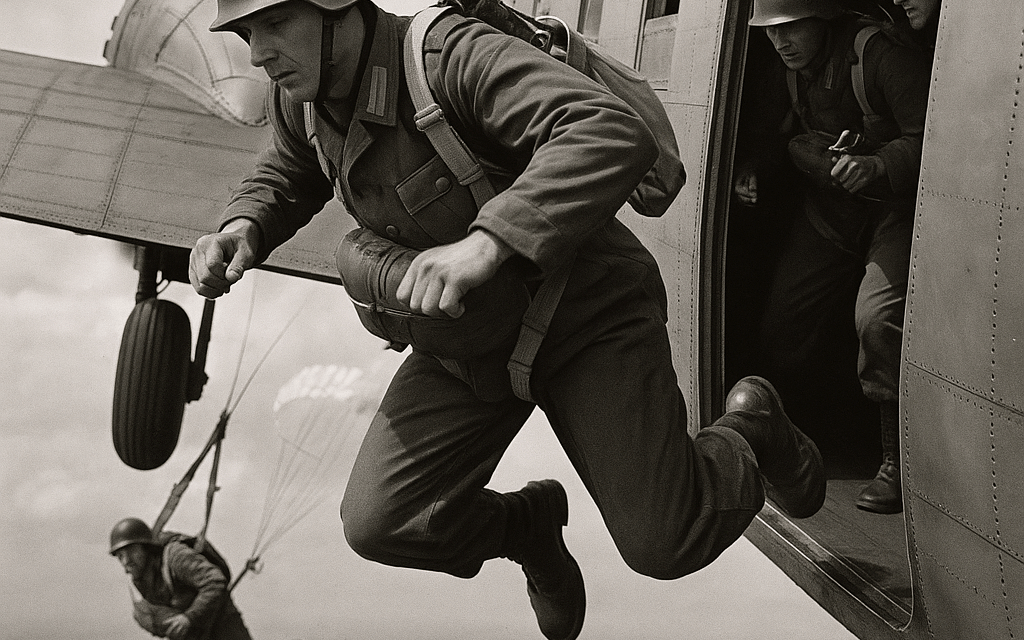

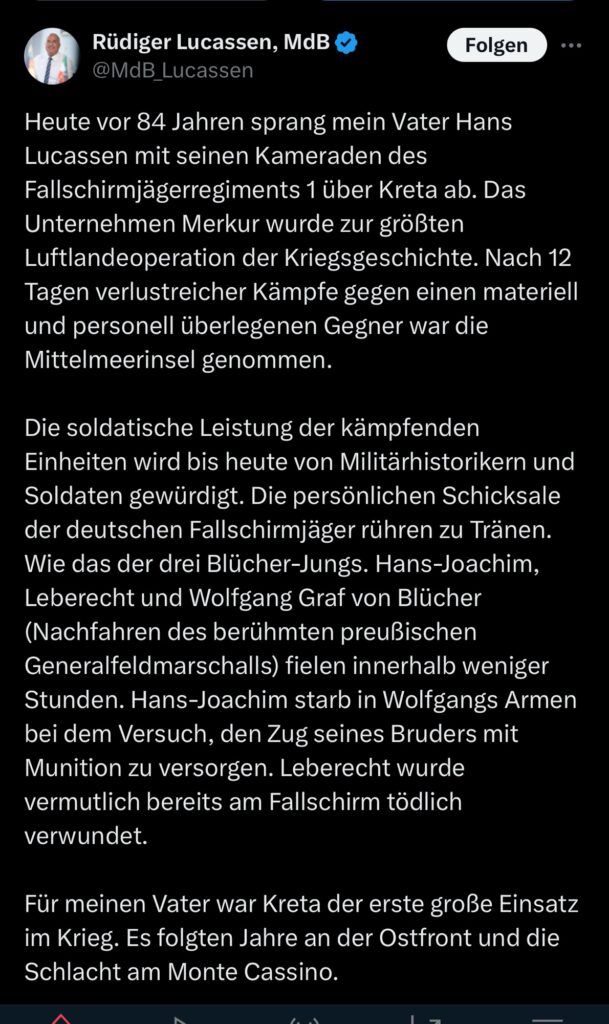

Jüngstes Beispiel ist der Fall des Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen, der anlässlich des Jahrestags der Luftlandeschlacht auf Kreta einen Tweet verfasste, in dem er die Leistungen der deutschen Fallschirmjäger würdigt – insbesondere mit Bezug auf seinen Vater, der damals selbst an diesem Einsatz beteiligt war.

Was folgte, war vorhersehbar: Der Nachrichtensender n-tv titelte, Lucassen habe „Hitlers Fallschirmjäger glorifiziert“. Das ist ein schwerer Vorwurf, der impliziert, der Politiker habe sich in die Nähe einer Verherrlichung nationalsozialistischer Ideologie begeben.

Doch wer den Beitrag tatsächlich liest, stellt schnell fest: Weder Hitler noch das NS-Regime werden erwähnt. Vielmehr ist es eine persönliche Reminiszenz – der Sohn erinnert sich an den Vater, den Soldaten.

Dass der Tweet auf X – einer Plattform, die für ihre Kürze und Zuspitzung bekannt ist – keine differenzierte historische Analyse liefert, versteht sich von selbst. Es ist schlichtweg nicht der Ort für Dissertationen. Die Kritik entzündet sich letztlich daran, dass Lucassen es unterließ, in demselben Atemzug auf die NS-Verbrechen und die ideologische Einbindung der Truppe hinzuweisen.

Doch daraus eine bewusste Glorifizierung zu konstruieren, ist mehr als gewagt.

Der eigentliche Skandal liegt nicht im Tweet, sondern in seiner medialen Verarbeitung.

Die Schlagzeile „Hitlers Fallschirmjäger“ stammt nicht vom Abgeordneten, sondern von der Redaktion. Sie suggeriert eine Nähe zur NS-Ideologie, die im Originalbeitrag nicht vorhanden ist – und verzerrt so bewusst die Aussage. Es wird ein Kontext geschaffen, der geeignet ist, Empörung zu erzeugen, ohne dem tatsächlichen Inhalt gerecht zu werden.

Dieses Beispiel zeigt erneut, wie selektiv und politisch aufgeladen in Deutschland mit Erinnerungskultur umgegangen wird. Persönliche Familiengeschichte wird nur dann akzeptiert, wenn sie sich nahtlos in den moralisch geforderten Gesamtrahmen einfügt. Wer dagegen Eigenes erinnert – auch ohne böse Absicht –, läuft Gefahr, öffentlich an den Pranger gestellt zu werden.

Nicht jeder Satz über einen deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg ist automatisch eine Glorifizierung. Und nicht jeder Tweet muss zum Tribunal führen. Ein bisschen mehr Differenzierung – auch im Journalismus – wäre wünschenswert.