Es gehört zu den Paradoxien unserer Zeit, dass Journalismus immer häufiger Haltung zeigen will, während das Publikum eigentlich nur Information sucht. Nachrichten sollen ordnen, einordnen, erklären – nicht erziehen. Doch die Grenzen verschwimmen zunehmend.

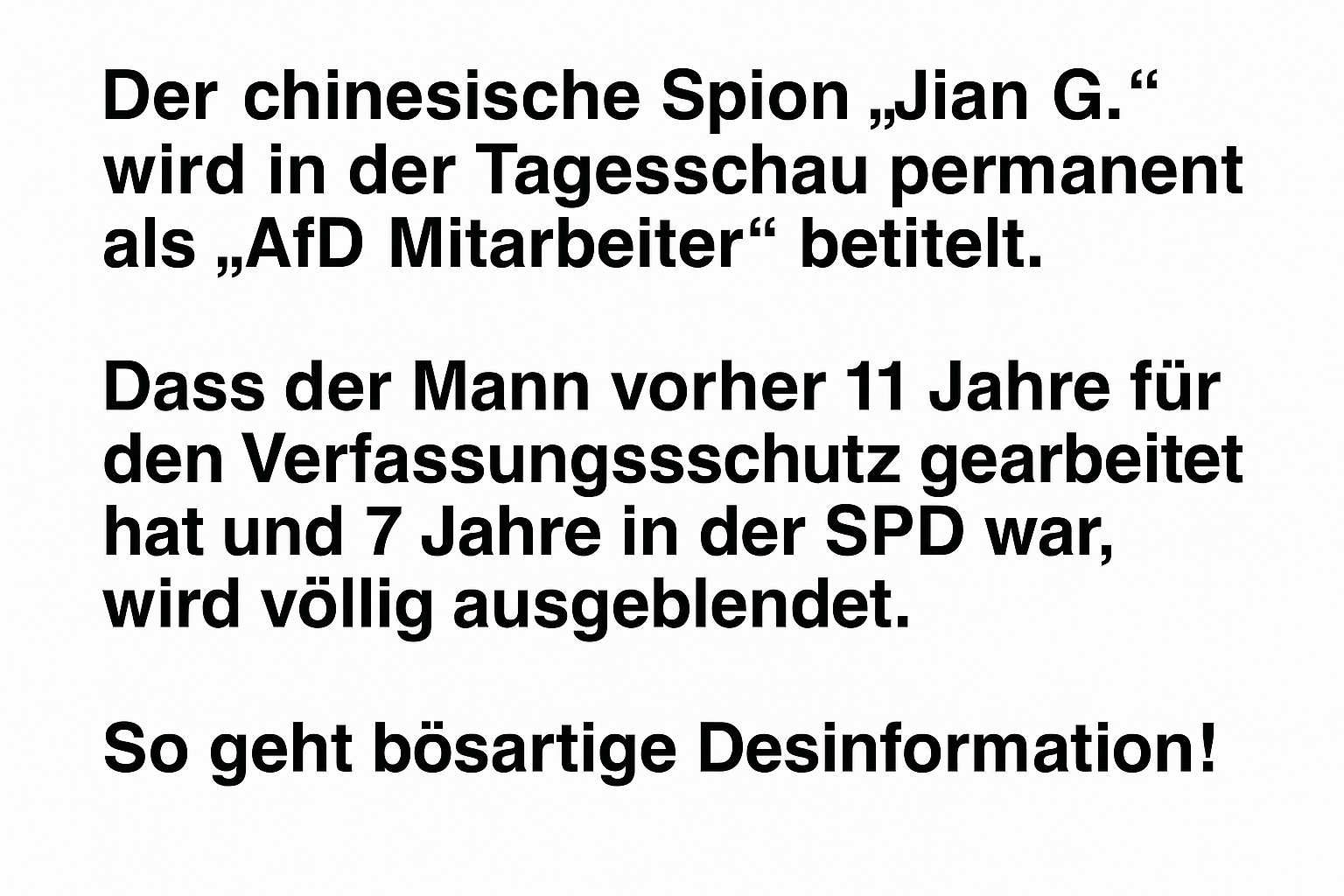

Ein Beispiel zeigt das deutlich: In der aktuellen Berichterstattung über den chinesischen Spionagefall rund um „Jian G.“ wird in nahezu allen großen Medien ausschließlich der Bezug zur AfD hervorgehoben. Auf den ersten Blick ist das formal korrekt – er war Mitarbeiter eines AfD-Politikers.

Doch auffällig ist, was nicht erwähnt wird: seine frühere SPD-Mitgliedschaft und seine Kontakte zu anderen Institutionen, auch dem Bundesverfassungsschutz In der Grafik, die derzeit durch die sozialen Netzwerke kursiert, sieht man diese Schieflage klar.

Der Name der Partei wird in fast jeder Schlagzeile wiederholt – ein Etikett, das sich unausweichlich einprägt.

Sicherlich lässt sich nicht beweisen, dass diese Fokussierung bewusst gesteuert ist. Doch der Effekt ist derselbe: Die permanente Wiederholung einer bestimmten Verbindung formt ein Bild im Kopf des Lesers. Und dort wirkt es weiter, lange nachdem die eigentliche Nachricht verblasst ist.

Hier beginnt die eigentliche Verantwortung der Medien. Wenn Berichte moralische oder politische Wertungen tragen, verwandelt sich Information in Deutung. Was als Engagement erscheint, kann schnell zur Lenkung werden. Haltung wird dann zur Ersatzhandlung – anstelle der nüchternen Beobachtung, die Journalismus stark gemacht hat.

Die klassische Regel war einfach: Nachricht und Meinung gehören getrennt. Der Leser soll unterscheiden können, was Fakt ist und was Bewertung. Heute dagegen wird Haltung zur Selbstverständlichkeit – sie prägt Sprache, Themenwahl und sogar Schlagzeilen.

Gerade in politisch aufgeheizten Zeiten ist das gefährlich. Wer Menschen ständig durch dieselbe Linse blicken lässt, prägt Wahrnehmung, auch ohne zu lügen. Worte wie „umstritten“, „populistisch“ oder „extrem“ sind selten neutral – sie signalisieren Haltung, nicht Information.

Ein demokratischer Diskurs braucht aber Vertrauen. Und das wächst nur dort, wo Medien wieder klar trennen: hier die Fakten, dort die Meinung. Haltung darf entstehen, aber erst nach der Information – nicht an ihrer Stelle.