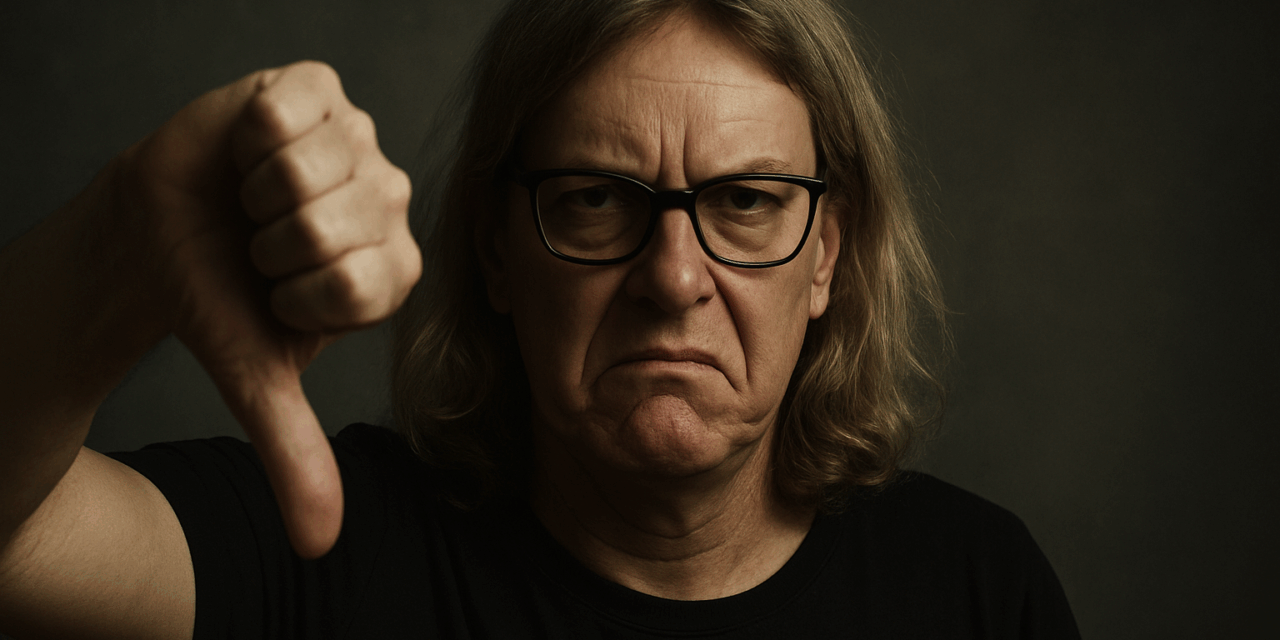

Es fällt mir nicht leicht, über diese Person zu schreiben. Zu viel von dem, was in den vergangenen Jahren an Hetze, Menschenverachtung und extremistischen Provokationen von ihr ausging, lässt keinen anderen Schluss zu: Ich empfinde Abscheu. Ich halte diese Person für schrecklich, in ihrem Denken, in ihren Taten, in ihrer ganzen Haltung gegenüber Mitmenschen. Der Umstand, dass ein geborener Mann sich zur Frau erklärt, ist für mich kein Grund, dieses Selbstverständnis anzuerkennen. Um rechtliche Probleme zu vermeiden, bleibe ich bei der neutralen Bezeichnung „Person“.

Meine persönliche Bewertung ist also eindeutig: Es handelt sich um jemanden, den ich nicht respektiere, weil Respekt auf Gegenseitigkeit beruht. Wer sein Leben lang Hass gesät hat, darf nicht erwarten, dass ihm Verständnis oder Anerkennung entgegengebracht wird.

Der unbeabsichtigte Spiegel

Und doch – so widersprüchlich es klingt – muss ich einräumen, dass diese Person, gerade durch ihr Verhalten, etwas erreicht hat, was kaum jemand sonst in dieser Klarheit geschafft hätte: Sie hat der Gesellschaft einen Spiegel vorgehalten.

Indem sie das Selbstbestimmungsgesetz in Anspruch nahm, trotz ihrer früheren offen geäußerten Feindseligkeit gegenüber Homosexuellen, Transpersonen und Minderheiten, entlarvte sie die ganze Widersprüchlichkeit dieses Gesetzes. Es zeigt sich, wie leicht es instrumentalisiert werden kann – nicht zum Schutz, sondern zur Provokation.

Dieser Spiegel ist unbequem. Er zwingt uns, über Gesetzgebung, über ihre Schwachstellen und über die Frage nachzudenken, wie weit individuelle Selbstdefinition gehen darf, ohne dass sie von Extremisten missbraucht wird.

Das ist keine Anerkennung im positiven Sinne, sondern eher ein Eingeständnis: Auch eine Person, die man verachtet, kann unbeabsichtigt Wahrheiten sichtbar machen. Vielleicht liegt genau darin die bittere Ironie unserer Zeit.