Michael Volle als Hans Sachs, unbeschreiblich schön

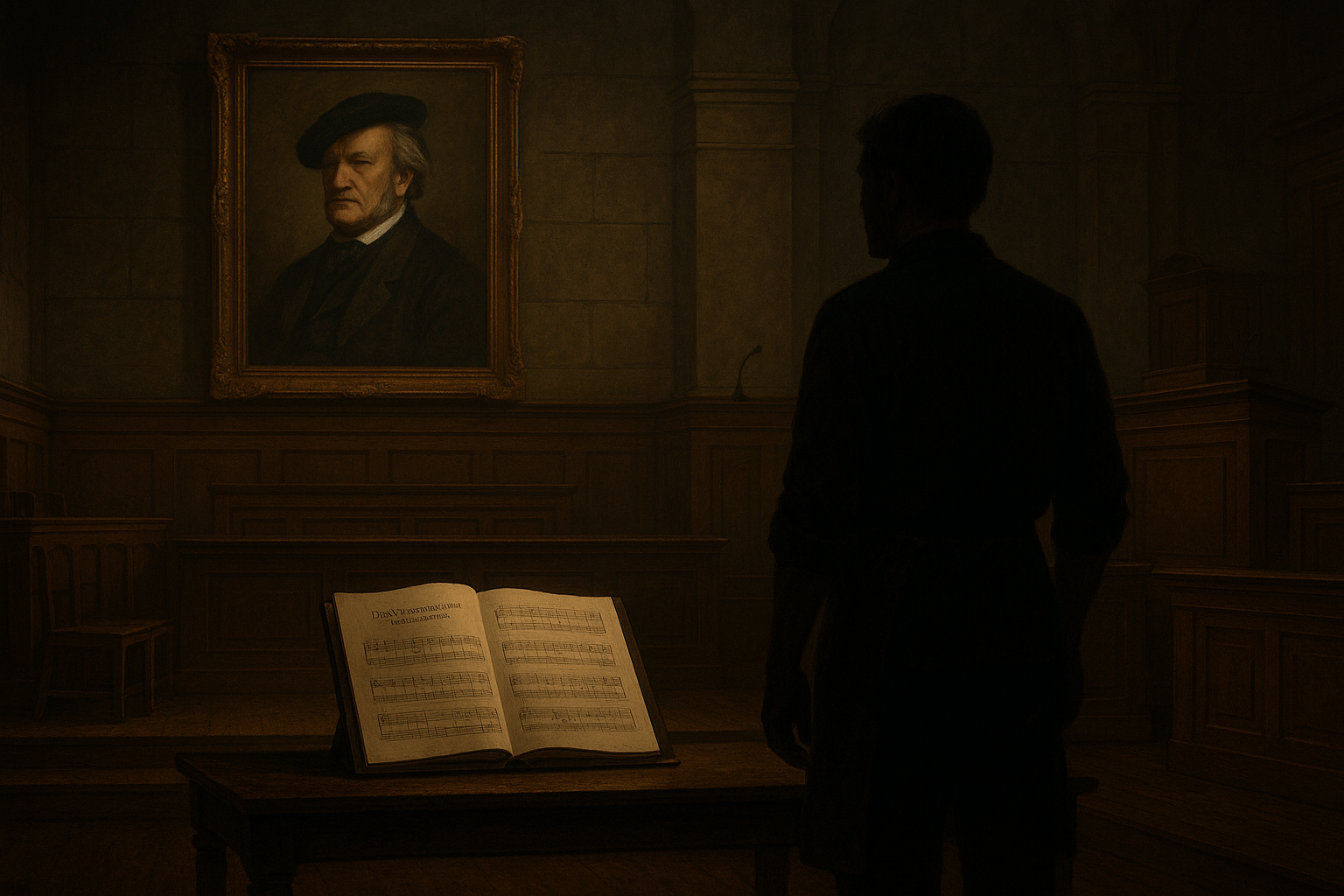

Es gibt Aufführungen, die man nicht vergisst. Weil sie einen innerlich erschüttern, aufwühlen, befreien – und verändern. Die Bayreuther Meistersinger von Nürnberg aus dem Jahr 2017 gehört für mich zweifellos in diese Kategorie. Was Barrie Kosky in dieser Inszenierung wagte, war nicht weniger als ein radikaler Neuansatz – historisch durchdrungen, musikalisch hochkarätig und darstellerisch in einer Dimension, wie sie nur selten gelingt. Und im Zentrum: Michael Volle als Hans Sachs.

Die Kraft eines Darstellers

Volle ist kein Sänger, der sich auf bloßen Wohlklang verlässt. Er ist ein Erzähler, ein Gestalter, ein Menschendarsteller mit psychologischer Tiefe. Sein Sachs war kein „Mugglersachse“ mit wohlmeinender Bürgerlichkeit, sondern ein Mann voller Zweifel, Würde, innerer Zerrissenheit – und musikalischer Klarheit. Nie wurde mir die Rolle so greifbar, so verletzlich und zugleich so machtvoll bewusst. Es war, als würde Volle den Wagnertext nicht singen, sondern denken. Sein Sachs war kein Denkmal, sondern ein Mensch. Und genau das machte ihn so berührend.

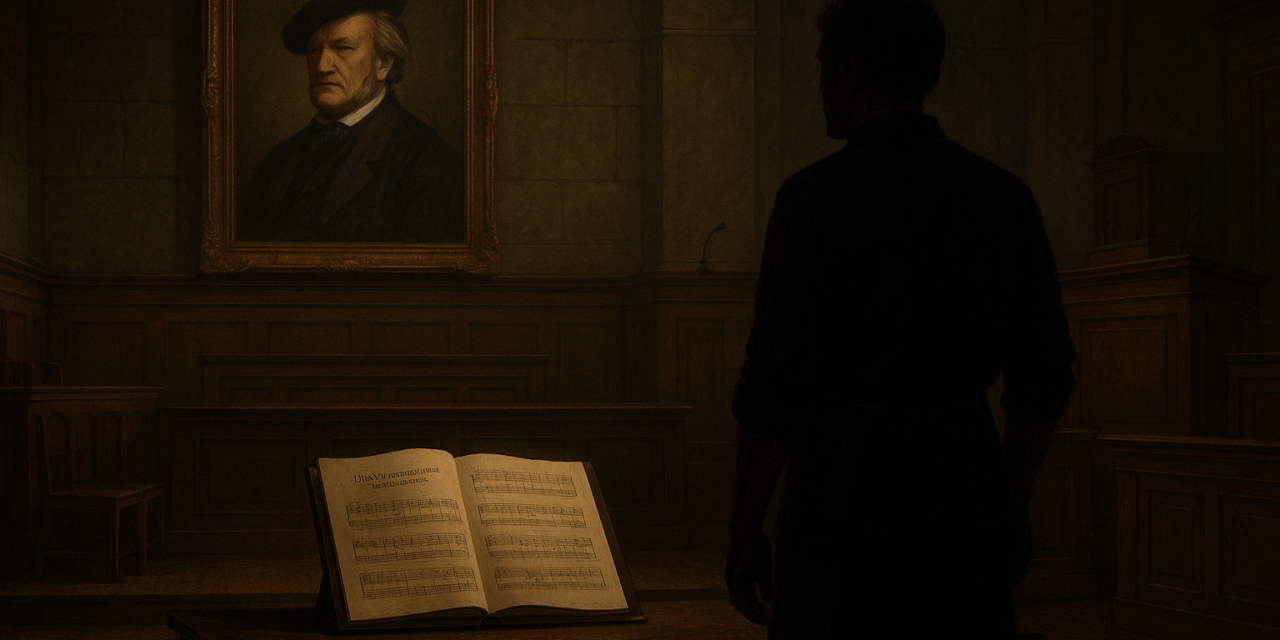

Koskys Wagnis: Wagner auf der Anklagebank

Was die Inszenierung von Barrie Kosky so besonders machte, war ihr doppelter Boden. Die Bühne zeigte zu Beginn nicht das übliche Kircheninterieur, sondern den Salon der Villa Wahnfried. Wagner selbst, seine Frau Cosima, und Hermann Levi – der jüdische Dirigent der Parsifal-Uraufführung – traten auf. Damit war klar: Diese Oper wird nicht einfach gespielt, sie wird verhandelt. In einem Gerichtssaal, der bald zur dominierenden Szenerie wurde, stand nicht Beckmesser allein zur Diskussion, sondern Wagner selbst – sein Werk, seine Ideologie, seine Rezeption.

Ein mutiger Schritt. Kosky, der erste jüdische Regisseur in Bayreuth, nahm die problematische Geisteswelt des Komponisten nicht als störendes Beiwerk, sondern als integralen Bestandteil der Aufführung ernst. Dabei blieb er der Musik verpflichtet – nicht trotz der Geschichte, sondern wegen ihr.

Musik als Versöhnung?

Philippe Jordan am Pult sorgte für ein fein differenziertes Klangbild. Das Orchester war präsent, klar strukturiert, mit leuchtenden Farben und gleichzeitig großer klanglicher Wärme. Die Ensembles wirkten durchdacht, nie beliebig. Gerade im dritten Akt, wenn Sachs den berühmten „Wahn“-Monolog singt, verdichtete sich alles: Musik, Wort, Geschichte, Gegenwart. In Volles Stimme lag ein ganzer Kosmos. Es war keine Lüge mehr möglich.

Beckmesser, Levi, Wagner – und wir

Die Figur des Beckmesser, gespielt von Johannes Martin Kränzle, wurde in dieser Inszenierung nicht bloß als komische Karikatur gezeigt. Kosky deutete sie als Projektionsfläche für antisemitische Stereotype, die Wagner selbst propagierte. Hermann Levi trat mehrfach als stummer Beobachter auf. Es war, als schaue die Geschichte selbst zu.

Diese Metaebene machte die Aufführung unbequem, aber notwendig. Denn Die Meistersinger von Nürnberg ist nicht nur eine Oper über Kunst und Liebe, sondern über Zugehörigkeit, Ausschluss und nationale Identität – Themen, die gerade heute brisanter denn je sind.

Ein persönliches Resümee

Ich erinnere mich noch genau an den Moment, als Michael Volle am Ende des dritten Aktes vor dem versammelten Chor steht. Kein Pathos, kein falscher Stolz – nur Ernst, Melancholie und Hoffnung. Es war, als spreche jemand über die Möglichkeiten der Kunst, die dunklen Schatten der Geschichte zu benennen und dennoch nicht daran zu zerbrechen.

Für mich war es beeindruckend, dass hier eine gute Mischung zwischen modernen, wenn auch die Zeit kurz nach der der schrecklichen NS Periode inkludiert war und einer subjektiv mittelalterlichen Sphäre.

Diese Meistersinger waren für mich ein Wendepunkt. Wagner wurde hier nicht entlarvt, aber auch nicht verklärt. Er wurde gehört – und neu verstanden. Und das verdankt sich nicht zuletzt einem Interpreten wie Michael Volle, der mit seinem Sachs einen Maßstab gesetzt hat, der noch lange nachwirkt.