Über das AfD-Gutachten, die Meinungsfreiheit und einen gefährlichen Trend

Am 9. Mai 2025 veröffentlichte die Bild-Zeitung zentrale Auszüge aus dem geheim gehaltenen Verfassungsschutz-Gutachten über die AfD. Die Schlagzeile lautete: „Das AfD-Gutachten“ – 1108 Seiten, die die Partei als „gesichert rechtsextremistisch“ einordnen. Die Vorwürfe sind bekannt: völkisches Denken, Islamkritik, Diskriminierung, Relativierung der NS-Zeit.

Doch wer den Artikel sorgfältig liest, erkennt schnell: Die dokumentierten Aussagen sind weder strafbar noch grundsätzlich falsch. Sie sind politisch – aber nicht extremistisch.

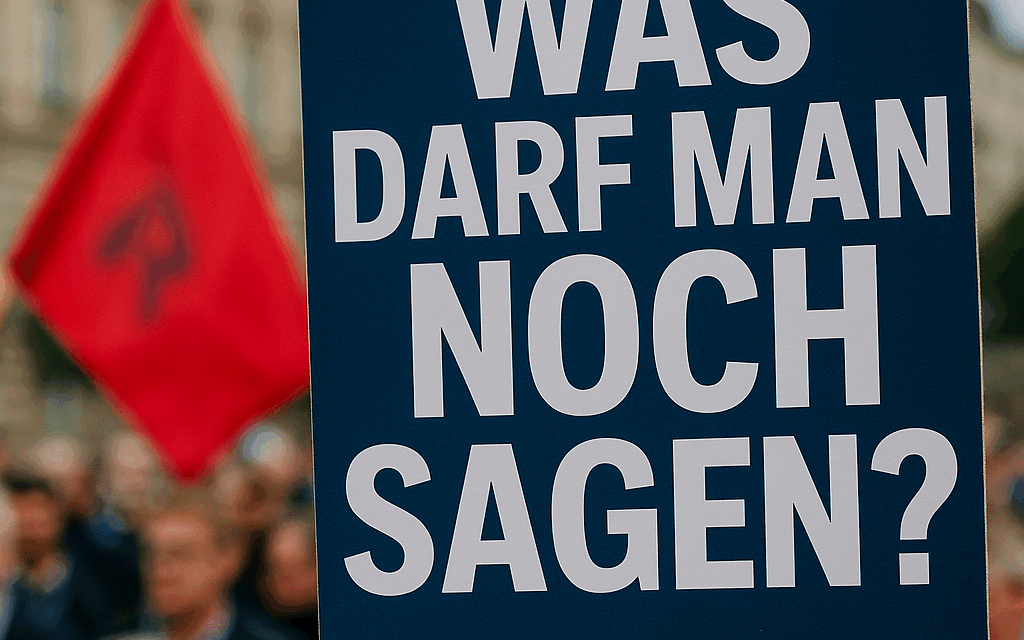

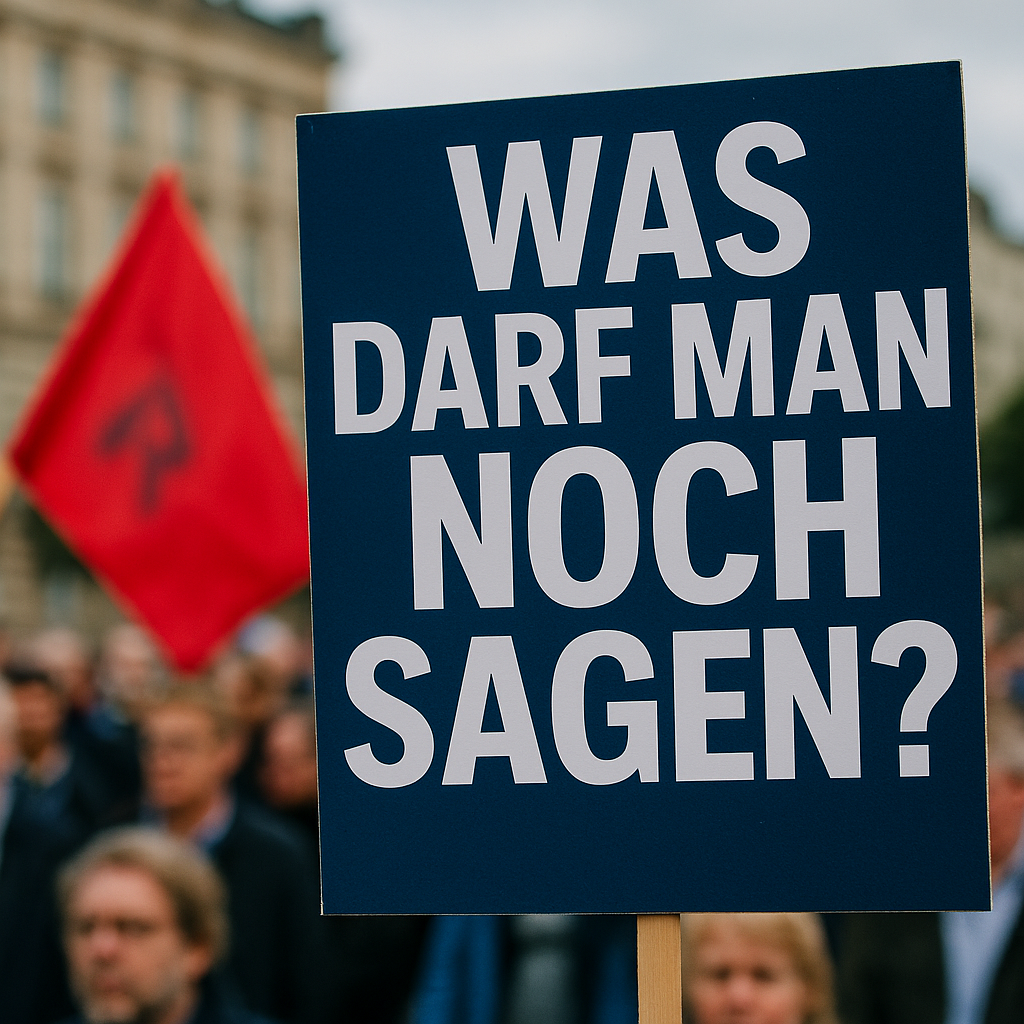

Meinungsfreiheit ist keine Einbahnstraße

Zahlreiche Äußerungen, die im Gutachten zitiert werden, bewegen sich innerhalb des Schutzbereichs von Artikel 5 Grundgesetz. In einem demokratischen Rechtsstaat darf man:

Kritik an Migrationspolitik üben, vor kultureller Entfremdung warnen, den Islam als politische Herausforderung thematisieren, die Arbeit der Regierung oder ihrer Vertreter hart angreifen.

Dass diese Meinungen nicht gefallen, ist kein Grund, sie als verfassungsfeindlich zu brandmarken. Eine funktionierende Demokratie lebt von Streit, nicht von stiller Einigkeit.

Die Inhalte: Provokant, aber berechtigt

Zitate wie „Sind wir in Afrika?“ oder „Wir werden unterwandert“ mögen geschmacklich streitbar sein – sie sind jedoch Ausdruck einer Sorge, die viele Menschen teilen: dass sich Deutschland kulturell, sozial und demografisch tiefgreifend verändert. Ob man diese Entwicklung begrüßt oder ablehnt, ist nicht die Frage – sondern, ob man sie ansprechen darf, ohne als „Extremist“ zu gelten.

Auch der Hinweis, dass große Teile der Bevölkerung muslimischen Glaubens sein könnten, ist keine Verschwörung, sondern eine demografische Hochrechnung. Wer sie tabuisiert, verabschiedet sich aus dem rationalen Diskurs.

Der Staat als politischer Akteur?

Problematisch wird es dort, wo der Verfassungsschutz nicht nur beobachtet, sondern politisch bewertet. Wenn der Eindruck entsteht, dass eine Behörde unter Aufsicht des Innenministeriums gezielt eine Partei diskreditieren soll, dann ist das keine Sicherheitsmaßnahme – sondern eine Einflussnahme auf den politischen Wettbewerb.

Das Argument der „Gesamtschau“, das als Begründung für die Einstufung herangezogen wird, ist juristisch dehnbar und politisch gefährlich. Eine Partei wird nicht mehr für ihre konkreten Taten oder Programme bewertet, sondern für eine angebliche ideologische „Grundströmung“, die im Zweifel beliebig konstruiert werden kann.

Medien, die mitspielen

Die Bild-Zeitung hat das geheime Gutachten veröffentlicht – ein fragwürdiger Vorgang an sich. Während das Dokument der Öffentlichkeit offiziell nicht zugänglich ist, wird es in der Presse selektiv zitiert. Diese Praxis ist demokratisch bedenklich: Die Bürger sollen urteilen, ohne selbst lesen zu dürfen.

Zudem inszeniert die Bild sich als Aufklärer, obwohl sie mit der Weitergabe eines als geheim eingestuften Dokuments Teil eines politischen Spiels wird. Unabhängiger Journalismus sieht anders aus.

Ein demokratischer Selbstmissbrauch

Die eigentliche Gefahr für die Demokratie geht nicht von oppositionellen Meinungen aus – sondern von einem politischen System, das den Diskurs reglementiert, den Widerspruch pathologisiert und die Meinungsvielfalt durch Einstufungen ersetzt. Wer in einer Demokratie eine Debatte nicht mehr aushält, stellt sich selbst in Frage.

Wer bestimmt, was extrem ist?

Die Frage, die sich stellt, ist grundlegend: Wer entscheidet, was verfassungsfeindlich ist? Und vor allem: Auf welcher Grundlage? In einer Zeit, in der politische Macht zunehmend mit moralischer Deutungshoheit einhergeht, braucht es keine Verbote – sondern offene Auseinandersetzung.

Wer eine Partei kritisiert, soll dies tun. Wer sie ablehnt, soll sie politisch bekämpfen. Aber: Wer sie zum Feind des Staates erklärt, ohne überzeugende juristische Beweise vorzulegen, beschädigt den Rechtsstaat weit mehr als jede Provokation.